讃岐の国:涅槃の道場

|

66番〜88番札所 土佐の国:修行の道場

|

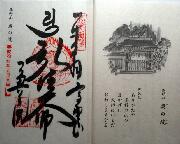

| 66番札所 巨鼈山 雲辺寺 拡大 |

|

|

|

65番札所から 18.1km、車 30km。

香川県と徳島県の県境に建つ別名 「四国高野」 とも呼ばれた学問道場の寺です。

四国札所で一番高い標高 927mに建つ寺で、かっては四国遍路の難所の一つでしたが、い

まは駐車場から 20分ほどです。 また、駐車場の反対側山麓から 2600mの超大型ロープ ウエイで山頂まで 7分らしい。 広大な境内には、種々なお堂が建ち並び、五百羅漢がいたるところで喜怒哀楽に満ちた表

情で迎えてくれます。 所在地 徳島県三好郡池田町

|

| 67番札所 小松尾山 大興寺 拡大 |

|

|

|

66番札所から 9.4km、車 30km。

のどかな田園の中の丘の上に建つ寺で、石橋を渡り仁王門をくぐり、目の前の長い石段を

登り切ると正面が本堂、その左右に弘法大師堂と天台大師堂が建っています。 真言と天台の 2宗の大師堂がある珍しい寺です。 また、仁王像は鎌倉時代につくられた

四国で一番古いものと云われています。 本堂には 「七日燈明」 と呼ばれる赤いロウソクが何本も火を灯していたが、願い事を書い

て奉納すると七日間灯して祈願してくれるそうです。 所在地 香川県三豊郡山本町

|

| 68番札所 七宝山 神恵院 拡大 |

|

|

|

67番札所から 8.7km。

四国遍路では札所間の距離が 90kmもある区間があった。 反対に最も短いのが、ここ 6

8番と69番で仁王門も一緒、同じ境内に建つ珍しい札所です。 仁王門先の石段を登ると現 代的な鉄筋コンクリートの本堂が、旧本堂はその先の石段を登った奥にあります。 当然?、納経所は 69番観音寺と一緒になっています。

所在地 香川県観音寺市八幡町

|

| 69番札所 七宝山 観音寺 拡大 |

|

|

|

68番札所から 0km、同じ境内です。

市名も観音寺市、地元の人々から 「おかんおんさん」 と呼び親しまれています。

仁王門先の石段を登ると、右の木立ちの中に本堂が、左に庫裏と 68番 神恵院と共同の納

経所があります。 明治の神仏分離令前は、琴騨宮を 68番、観音寺を 69番としていたが、分離令により琴騨

八幡の本地仏を観音寺の西金堂に移し 68番本堂とし、四国唯一の一寺二霊場となった。 所在地 香川県観音寺市八幡町

|

| 70番札所 七宝山 本山寺 拡大 |

|

|

|

69番札所から 4.5km。

のどかな田園風景、広大な境内に建つ五重塔が美しい色どりを添えています。

珍しい円柱造りの仁王門をくぐると、正面奥に本堂、左奥に五重塔、右手前が太子堂です。

本堂は正安 2年(1300)の建築で県内唯一の国宝建造物で、五重塔は大正 2年の再建です。

所在地 香川県三豊郡豊中町本山

|

| 71番札所 剣五山 弥谷寺 拡大 |

|

|

|

70番札所から 11.3km。

標高382m、三朶の峰・死者の霊が行く山と信じられた弥谷山の中腹に建つ寺です。

昔は死者が出ると、その身寄りの人が死者の霊を背負った格好をして寺へ参り、境内へ霊を

おろして振り向かないで帰ったとか。 仁王門先の石段を、両側に立つ石仏に後を押され 260段登ると金剛拳大菩薩像、更に10

8段で大師堂、更に170段で本堂です。 金剛拳大菩薩像前に駐車場がありました。 広大な境内には多数の石仏が、そして、三尊摩崖仏が美しい姿を魅せます。

所在地 香川県三豊郡三野町大見

|

| 72番札所 我拝師山 曼荼羅寺 拡大 |

|

|

|

71番札所から 3.1km。

弘法大師が修行したと伝える五岳の一つ、我拝師山の麓に建つ寺です。

仁王門の先の小さな橋を渡ると正面が本堂、その左が大師堂です。

境内には大師お手植えと伝える見事な松がある。 また、平安末期の歌人 西行法師が歌

に詠んだ「笠掛けの櫻」 や 「昼寝石」 もあり、これを見に訪れる人も多いそうです。 所在地 香川県善通寺市吉原町

|

| 73番札所 我拝師山 出釈迦寺 拡大 |

|

|

|

72番札所から 0.6km。

曼荼羅寺から、みかん畑の中の細い坂道を少し登ります。 大師ゆかりの我拝師山を望む

麓に建つ、大師の捨身誓願の霊跡寺です。 我拝師山の頂上が捨身ヶ嶽で、弘法大師が七歳の時 将来仏門に入って多くの人々を導き

救いたいと岩山から飛び降り天女に救われたという伝説が残っています。 鐘楼門をくぐると、正面が本堂、その右が大師堂です。

所在地 香川県善通寺市吉原町

|

| 74番札所 医王山 甲山寺 拡大 |

|

|

|

73番札所から 2.2km。

標高 87mの甲山の麓に建つ田園風景に溶け込んだ こじんまりとした寺です。

近くには弘田川が流れ、この辺り一帯は大師が子供の頃遊んだ故郷と云われています。

山門をくぐり、正面石段の上が本堂、本堂左の石段の上が鐘楼、大師堂です。

所在地 香川県善通寺市弘田町

|

| 75番札所 五岳山 善通寺 拡大 |

|

|

|

74番札所から 1.6km。

弘法大師生誕の地です。 市名も善通寺市、地元の人々から 「お大師さん」 と呼び親し

まれ、高野山・東寺とともに弘法大師三大霊場の一つに数えられています。 広大な境内は東院と西院の二つに一般道路?で分かれており、東院の大門をくぐると、正

面奥に金堂(本堂)、右に五重塔がそびえています。 本堂前を左へ進み中門・道路・仁王門をくぐると西院で、目の前が御影堂(大師堂)です。

御影堂の後側が駐車場で、中国風な鐘楼門?とインド風?なパコダ供養塔が眼に入ります。

所在地 香川県善通寺市善通寺町

|

| 76番札所 鶏足山 金倉寺 拡大 |

|

|

|

75番札所から 3.8km。

住宅地に囲まれた広い境内の寺で、何故か建物が皆?新しい。

大きな仁王門をくぐると、左に楠の大樹が一本立ち、正面奥が本堂、その左に観音堂・大師堂

が並んでいます。 境内には 「兵火を免れた古い鐘楼」 「乃木将軍妻返しの松」 がある。 明治31年から四年間、乃木将軍が滞在したとか。

所在地 香川県善通寺市金蔵寺町

|

| 77番札所 桑多山 道隆寺 拡大 |

|

|

|

76番札所から 3.9km。

「眼なおし薬師」 として知られ、全国から眼病平癒祈願に多くの人が訪れているとか。

仁王門をくぐると、正面奥に本堂、その右が太師堂です。

明るく広い境内にはたくさんの観音像が並び、その数は 270体余もあるらしい。

所在地 香川県仲多度郡多度津町

|

| 78番札所 仏光山 郷照寺 拡大 |

|

|

|

77番札所から 7.2km。

宇多津港を見渡し遠くに瀬戸大橋を望む高台に建つ寺で 「厄除けうたづ大師」 として信仰を

集め参拝者で賑わっています。 鐘楼脇の駐車場から石段を登ると本堂、その横の石段を登ると大師堂です。

境内は綺麗に刈り込まれた松が多くあり美しく整った感じのお寺です。

所在地 香川県綾歌郡宇多津町

|

| 79番札所 金華山 天皇寺(高照院) 拡大 |

|

|

|

8番札所から 5.9km。

山門ではなく大きな赤い鳥居をくぐると、正面奥に白峰宮が建ち、その左に本堂・大師堂・鐘

楼が肩を寄せ合って建っています。

保元の乱に敗れた崇徳上皇が追放され この地で崩御した、都から指示を仰ぐまで 21日間

柩を近くの「八十場の泉」 に仮安置し茶毘にしたとか。 白峰宮は崇徳上皇の御霊を慰めるために建立された神社ですが、崇徳上皇を祀ってある

のは 81番白峰寺です。 所在地 香川県坂出市西庄町天皇

|

| 80番札所 白牛山 国分寺 拡大 |

|

|

|

79番札所から 6.6km。 讃岐の国分寺

さすが国分寺、仁王門をくぐると、広大な境内に長い松並木の参道が延びている。

参道両脇には四国88札所本尊の石仏が並び、堀にかかった橋を渡ると正面が本堂です。

本堂手前右に大師堂、その中に納経所があり お土産品が山と積まれていた、そして金箔も

売っていた。 大師堂近くには、願かけ 「大師像」 や 「縁結び像」 が立ち並び、金箔が少し貼 られていた。 タイの寺で同じように金箔を貼りお祈りしていたが、貼られている金箔の量が桁違いに少な

い、何故だろう。 所在地 香川県高松市国分寺町

|

| 81番札所 綾松山 白峰寺 拡大 |

|

|

|

80番札所から 6.5km、車 15km。

人里離れた観光地、五色台(黄峰、白峰、赤峰、青峰、黒峰)の白峰山の中腹、深い木々に

囲まれた境内に建つ寺です。 駐車場から山門までの参道には観音像が立ち並んでおり、瓦屋根が段々になった珍しい山

門をくぐると、正面奥は護摩堂です。 護摩堂前を左へ進むと宝物館などが建ち並び正面の勅額門先が崇徳天皇の廟所です。

その門手前右の 90余の石段を登り切ると正面に本堂、その右に大師堂が並んでいます。

所在地 香川県坂出市青海町

|

| 82番札所 青峰山 根香寺 拡大 |

|

|

|

81番札所から 5km、車 9km。

五色台の青峰山の中腹、人里離れた山の中に建つ寺です。

大きな草鞋をぶら下げた山門をくぐると、まず下りの石段、少し平坦、やがて上りの石段が続

き、登り切ると正面が本堂です。 大師堂は上り石段途中右にあります。 この本堂はコの字型回廊になっており、数え切れないほど観音小像が並んでいます。

山門左の木立の中に、人間を食べる怪獣伝説にまつわる大きな牛鬼の銅像が建っています。

所在地 香川県高松市中山町

|

| 83番札所 神毫山 一宮寺 拡大 |

|

|

|

82番札所から 11.5km、車 17km。

住宅街の中、道路をはさみ讃岐一ノ宮田村神社と向かい合って建つ寺で、山門をくぐると、

正面奥に本堂、その右が大師堂、左が稲荷社です。 本堂前に 「地獄の釜」 と呼ばれる変わった形の石の祠があります。 この中に首を突っ込

むと恐ろしい地獄の釜の音が聞こえ、心がけの悪い人は石の門が閉まり頭が抜けなくなると 云われています。 所在地 香川県高松市一宮町

|

| 84番札所 南面山 屋島寺 拡大 |

|

|

|

83番札所から 13.6km、車 20km。

景勝地・屋島山上に建つ寺で麓から有料道路で登りましたが、ケーブルカーもあります。

源平合戦の舞台として広く知られており、境内には合戦の遺物などを展示している宝物館や日

本三大狸の一つに数えられる蓑山大明神など観光名所があり、お遍路さんや観光客の姿が 絶えません。 山門と四天門をくぐると、広々とした境内の正面奥に朱塗りの本堂が建ち、その右が狸の像

を祀る蓑山大明神です。 四天門先の右に鐘楼、大師堂があります。 所在地 香川県高松市屋島東町

|

| 85番札所 五剣山 八栗寺 拡大 |

|

|

|

84番札所から 7.4km、車 13km。

昔は文字通り五つの峰があったと云う五剣山の中腹に建つ寺で、今は車やケーブルカーで

登れます。 駐車場から少し歩くと右に色鮮やかな多宝塔、隣が大師堂で、さらに進むと本堂です。

本堂左には歓喜天を祀る聖天堂が建ち、地元の人々から 「八栗の聖天さん」 と親しく呼ば

れ、商売繁盛・学業成就・縁結びに霊験があるとして厚い信仰を集めています。 所在地 香川県高松市牟礼町

|

| 86番札所 補陀落山 志度寺 拡大 |

|

|

|

85番札所から 6.5km。

潮の香り漂う志度湾のほとりに建ち、海女にまつわる伝説を残す寺で大きな五重塔が目印

です。 仁王門をくぐると、正面奥に本堂と大師堂が並び、左に朱塗りの五重塔が建っています。

本堂左の古い石塔郡は伝説にのこる海女の墓と伝えています。

所在地 香川県さぬき市志度町

|

| 87番札所 補陀落山 長尾寺 拡大 |

|

|

|

86番札所から 7.0km。

古い町並の中に建つ寺で、道路沿いに建つ仁王門には梵鐘が下がり大きな草鞋が奉納さ

れていた。 そして、門前左右に一対の古い経撞が現代的建屋の中に立っています。

仁王門をくぐると、正面奥に本堂、右が大師堂です。

源義経の側室、静御前が得度した寺とも言われ、静(有心尼)の位牌が残っているとか。

所在地 香川県さぬき市長尾町

|

| 88番札所 医王山 大窪寺 拡大 |

|

|

|

87番札所から 15.1km。 四国遍路を締めくくる結願の寺です。

駐車場から少し歩き 「四国霊場結願所」 の石柱を見ながら境内に入った。

仁王門をくぐり、石段を登ると左に大師堂、しばらく進むと後ろに 二重多宝塔を配した本堂で

す。 後に「女人高野」ともいわれ参拝者で賑わったと云う。 打ち終えた遍路は大師堂で感謝の勤行をすませ、菅笠や金剛杖などを納めます。

そして、それらは、3月と8月の柴灯大護摩で供養されるそうです。

所在地 香川県さぬき市長尾町

|

| 1番札所 竺和山 霊山寺 結願 拡大 |

|

|

|

88番札所から 80km。

大きな仁王門に「竺和山」の金文字、三週間振りに戻ってきた。

もう、白衣を纏うことに全く抵抗が無い、白衣の首筋や頭陀袋がアカで少し黒ずんでいるが、

襟をただし本堂と大師堂に結願のお礼、そして明日高野山に詣る予定を報告し寺を後にした。 所在地 徳島県鳴門市大麻町板東

|

| 高野山 金剛峯寺 奥の院 拡大 |

|

|

|

徳島港から船で 2時間、車 50km。

この地には数年ぶりに訪れた。 和歌山県北部、周囲を八葉蓮華になぞらえた峰々に囲

まれた盆地に、高野山真言宗 総本山金剛峯寺があります。 およそ1200年前に弘法大師 によって開かれた真言密教の聖地で、さまざまな堂塔が立ち並ぶ日本では他に例を見ない宗 教都市です。 この仏都のはずれに弘法大師の御廟、奥の院があります。 駐車場近くの、一の橋から

2kmにおよぶ巨木杉の参道の先が御廟です。 永遠の悟りの世界に入り、今も高野山奥の院で生きていると信じられ「死去」と言わず「入

定」と言ってます。 所在地 和歌山県伊都郡高野町高野山

|

| |